|

原始尺寸

更换图片

学习明清瓷器鉴定,扎实的理论知识是基石。阅读专业书籍是获取理论知识的重要途径,比如耿宝昌先生所著的《明清瓷器鉴定》,这本书堪称瓷器鉴定领域的经典之作 ,以深厚的学识和丰富的实践经验,为读者提供了明清瓷器鉴定的全面指导。书中从瓷器的胎质、釉色、纹饰、造型、款识等多个方面入手,详细阐述了明清瓷器的特点和鉴别方法,对明清两代官、民窑所有主要品种的时代特征、鉴定要点以及后世仿品与真品的区别等都做了详细准确的论述,是学习明清瓷器鉴定不可不读的权威性经典著作。

叶喆民先生的《中国陶瓷史》同样值得一读,这部书在原作《中国陶瓷史纲要》的基础上,补充了近 20 年来的新发现和新认识,图文并茂,内容丰富、翔实。它不仅阐述了中国历代陶瓷工艺的发展历程,反映了各个朝代的政治、经济、贸易往来等变迁,体现中华民族文化发展的灿烂历史,还对陶瓷制作工艺有深入的介绍,从窑炉、胎质、釉料等方面解释了缤纷多彩的陶瓷背后的故事,能帮助新手构建起较为完整的中国陶瓷发展知识框架,对于理解明清瓷器在整个中国陶瓷史上的地位和特点大有裨益 。

通过研读这些专业书籍,新手可以了解到明清瓷器各朝代的典型特征。比如明代永乐、宣德时期的青花瓷器,多采用进口的苏麻离青料,烧成后青花色泽浓艳,有自然晕散现象,且深入胎骨,形成独特的 “铁锈斑”,手抚有凹凸不平之感;成化时期的斗彩瓷器,胎质细腻洁白,釉质温润如玉,色彩柔和,绘画精细,造型小巧玲珑。清代康熙时期的瓷器,造型敦重古拙,胎质坚致细密,釉面光滑细腻,青花发色鲜艳,五彩色彩浓重艳丽;雍正时期的瓷器则以精细著称,瓷质莹润,器型隽秀典雅,粉彩纹饰细腻,色调淡雅,立体感强 ;乾隆时期瓷器工艺达到巅峰,装饰手法多样,造型丰富,除传统器型外,还出现了许多新奇精巧的样式。

关键要点掌握:四大鉴定维度

在具备一定理论知识后,接下来就要深入了解明清瓷器鉴定的关键要点,主要从器型、胎釉、纹饰、款识这四个维度入手。

(一)器型:时代风格的外显

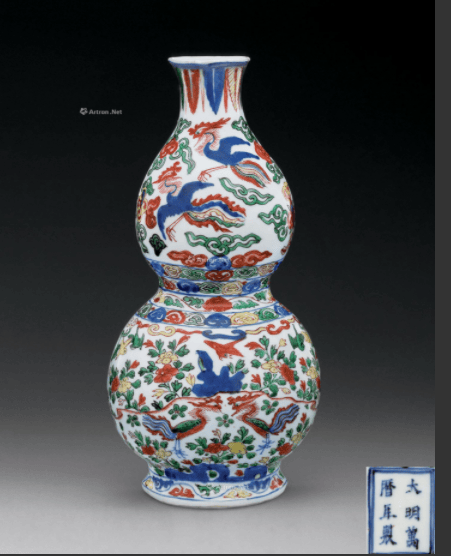

明清瓷器的器型能直观反映当时的生活习俗、社会风貌、审美标准和技术条件 。明代瓷器造型丰满、浑厚、古朴,器型线条柔和、圆润,给人以质朴、庄重之感,且琢器(立体造型,如瓶、尊等)的胎体都比较厚重,圆器(平面造型,如盘、碗等)的胎体也比清代厚重。其造型除继承前朝之外,还有因时代需要而产生的新器型,永宣时期的压手杯,造型精巧,大小适中,手握时贴合手掌,口沿微微外撇,给人稳重之感;双耳扁瓶受西亚文化影响,造型独特,瓶身扁圆,颈部两侧有如意形双耳,线条流畅自然;天球瓶则瓶腹浑圆,颈部修长,因状如天球而得名,气势宏大。成化时期的斗彩鸡缸杯,杯身小巧,外壁绘有子母鸡图,公鸡昂首啼鸣,母鸡呵护小鸡,形态栩栩如生,是成化斗彩瓷器的典型代表;“天” 字盖碗,以碗底书写的 “天” 字为标识,字体洒脱,盖碗造型简洁大方 。正德、嘉靖、万历各朝的大龙缸,体型硕大,坚固厚重,常用于宫廷养鱼或陈列;方斗碗呈方形,造型独特,工艺难度较高;方形多角罐造型新颖,装饰丰富;葫芦瓶因形似葫芦而得名,寓意吉祥,有多种变体。此外,还有各式文房用具,如笔管、瓷砚、水注、镇纸、棋子、棋盘、棋罐等瓷器传世,体现了明代文人的生活情趣。

清代瓷器在器型或种类方面显著增多,制作精巧。康熙时期的马蹄尊,形似马蹄,造型规整,线条硬朗;象腿尊,颈部较短,腹部修长,形似象腿,古朴大气;凤尾尊,喇叭口,长颈,鼓腹,圈足,造型优美,线条流畅;苹果尊,器形似苹果,小巧可爱,多为文房用具;棒棰瓶,因形似棒棰而得名,有硬棒棰瓶和软棒棰瓶之分,硬棒棰瓶线条刚直,软棒棰瓶线条较为柔和;凸腹花觚,腹部凸起,造型典雅,多用作陈设器,这些都是前代少有的器形。雍正在器形创作方面更加丰富多彩,橄榄瓶,造型修长,线条优美,因形似橄榄而得名;太白坛,造型简洁,古朴大方,常用于祭祀或陈设;菊瓣盘,盘身呈菊瓣状,造型别致,工艺精细,尤其是所仿宋代名窑瓷器,在造型和釉色上都达到了很高的水准。乾隆时期比较突出的造型有转颈瓶、转心瓶等,转颈瓶颈部可以转动,设计巧妙;转心瓶在镂空的瓶内套装一个可以转动的内瓶,制作工艺复杂,体现了乾隆时期高超的制瓷技艺。到了嘉庆、道光以后,瓷器制作逐渐走向衰落,很少见有创新之作,大多沿袭前代的器型。

观察瓷器器型时,要特别注意口、腹、底三部分。很多同类器皿乍看外表极为相似,但仔细观察这三个部分,往往能发现不同之处。比如明代永乐、宣德时期的青花梅瓶,肩部丰满,腹部以下内敛,器型线条流畅;而清代康熙时期的青花梅瓶,肩部相对较窄,腹部更为修长,整体造型显得更为挺拔。通过对这些细节的观察和比较,可以更准确地判断瓷器的年代和真伪。

(二)胎釉:瓷器的 “骨肉” 与 “外衣”

就瓷器而言,胎为骨,釉是衣,细致观察胎体和釉面,是断代和鉴别中很重要的环节。明清瓷器制坯前的和泥是人工进行的,人工和泥制坯烧出来的胎密度适宜,无密度过大或过于疏松现象,老瓷器的胎质看上去既有粉状,又有细颗粒状,露胎部分长期与外界物质和空气接触,经过风化和吸取营养,胎质有滋润的感觉。而现代仿品瓷器制胎用的泥是炼泥机炼制,用这样的泥制作出来的胎密度过大,拿到手里有过重的感觉;也有用灌浆的方法制胎的,其密度又过于疏松,拿到手里有过轻的感觉,且胎质一般较为干涩。例如明代永乐、宣德时期的瓷器,胎质细腻洁白,淘炼精细,有 “糯米胎” 之称;清代康熙时期的瓷器胎质坚致细密,如同糯米蒸熟后的质感,坚硬且细腻。

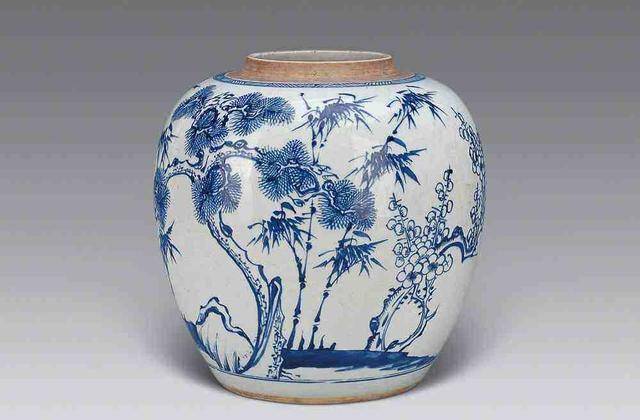

釉面呈青白色,是元明两代瓷器的共同点,只是青白程度各朝略有差异,明代官窑瓷器和民窑瓷器釉面一般都呈青灰色,官窑瓷器却较民窑瓷器更加白润肥厚,玻化程度也较高。明代景德镇瓷器品种按其制作工艺可分为釉下彩、釉上彩、斗彩、五彩及单色釉、杂色釉等,还有仿哥釉、仿龙泉釉、铁红釉等。其中,有一种杂色釉兴盛于明代嘉靖时期,传世品极少。釉下彩中,青花最为常见,永乐、宣德时期的青花瓷器采用进口的苏麻离青料,烧成后青花色泽浓艳,有自然晕散现象,且深入胎骨,形成独特的 “铁锈斑”,手抚有凹凸不平之感;成化时期的青花瓷器则采用平等青料,发色淡雅,清新秀丽。釉上彩以五彩为代表,色彩丰富,红、绿、黄、紫等色彩相互搭配,对比强烈 。斗彩是釉下青花与釉上彩相结合的工艺,成化斗彩最为著名,色彩柔和,绘画精细,如斗彩鸡缸杯,其釉上彩的色彩与釉下青花相互映衬,相得益彰。

清代康、雍、乾三代的景德镇瓷业进入了制瓷历史高峰,青花、五彩、三彩、郎窑红、豇豆红、珐琅彩等品种风格别开生面。雍正的粉彩、斗彩、青花和高低温颜色釉等,粉润柔和,朴素清逸。颜色釉中霁红、霁蓝、酱色釉、黄釉等数量在当时都比较多,康熙时期豇豆红、郎窑红、胭脂红、祭红、洒蓝、瓜皮绿、孔雀蓝、豆青、金银釉等花色品种纷纷出现,争奇斗艳。珐琅彩、粉彩也是这一时期劳动人民的重大发明。康熙时期的郎窑红釉,釉色鲜艳夺目,如初凝的牛血,釉面光亮,玻璃质感强;豇豆红釉则色调淡雅,釉中呈现出星星点点的绿色苔点,宛如豇豆的颜色,柔和悦目。雍正时期的粉彩瓷器,在彩料中加入了玻璃白,使色彩更加柔和,具有粉润的质感,纹饰立体感强 。乾隆时期的珐琅彩瓷器,工艺精湛,纹饰细腻,多以西洋绘画技法绘制,具有浓郁的西方艺术风格。从釉面的新旧光泽上,各时期施釉的厚薄,釉质的缜密和疏松,及浓缩、积釉情况等都能作为瓷器鉴定真伪的重要依据。老瓷器的釉面温润如玉,光泽柔和,这是历经百年氧化形成的 “宝光”;而新仿品的釉光刺眼,被称为 “贼光”,或人为消光,呈现出不自然的哑光状态。

(三)纹饰:艺术与时代的映射

明清不同时期的瓷器纹饰都有鲜明的时代特征和不同的风格特点。明代瓷器纹饰装饰主要以绘画为主,也有刻花、划花、印花、镂雕等方法。官窑瓷器的纹饰比较工整、细致,注重细节的描绘,线条流畅,图案规整;民窑器物的纹饰则笔法潇洒、自由奔放,更具生活气息和民间艺术特色,往往不拘小节,充满了质朴的美感。明代所画的人物比较挺拔,小孩儿头比较肥大,不合比例,具有独特的时代风格。常见的纹饰有龙凤纹、花卉纹、人物纹、动物纹等。龙凤纹是明代瓷器上的重要纹饰,龙纹形态矫健,气势磅礴,龙身细长,龙爪锋利,具有鲜明的时代特征;花卉纹以牡丹、莲花、菊花等为主要题材,寓意吉祥,牡丹象征富贵,莲花寓意高洁,菊花表示长寿。

清代瓷器的纹饰较为复杂,追求工细纤巧,虽有惊人之作,但少创意而流于匠气。在康熙后期,瓷画风格多受当时著名画家 “四王” 的影响,装饰内容多为山水松石、古装人物、神仙罗汉、仕女美妇等。雍正时期的纹饰则更加细腻、典雅,注重意境的营造,常以花鸟、山水为题材,画面清新自然。乾隆时期的纹饰则趋于繁缛,工艺精湛,除了传统的纹饰外,还出现了许多寓意吉祥的图案,如 “五福捧寿”“三阳开泰”“吉庆有余” 等,通过谐音、象征等手法表达美好的祝愿。同时,乾隆时期的瓷器纹饰还受到西方文化的影响,出现了一些带有西洋风格的图案和装饰手法。

不同纹饰在不同时期有不同的寓意和流行程度。比如三果纹,是明清瓷器上常见的植物纹饰之一,一般是指佛手、桃、石榴三种水果,分别喻意多福、多寿及多子,因此也叫做三多纹。明代装饰有三果纹的器物较为少见,而明代宣德官窑三果纹饰倒是较为常见,以铜红釉大笔涂抹三果纹饰,经过高温烧成之后,白釉泛青,红釉艳丽,外壁绘有鲜红的石榴、柿子、桃实三果纹饰,分布极为疏朗,红釉边缘釉薄处带有浅青绿晕,虽然这种果纹饰没有精工细描,但红白映衬,别有韵味,这一时期的三果纹饰的画法及构图对后世影响较大,几乎成为一种定制,多有烧造。清代装饰有三果纹饰的器物以康、雍、乾三朝居多,既有传统之作,亦有创新之举,康熙官窑三果纹饰有浓淡层次变化,雍正时期绘画甚为精湛,斗彩三果纹饰的色泽淡雅清新,特别是将粉彩运用到斗彩工艺中,使色彩有深浅不一的多种色调,可谓一色多变,乾隆官窑三果纹饰器物较为常见,纹饰色泽艳丽,绘画细腻,但多少有刻板之感 。

(四)款识:瓷器的身份标识

明清瓷器各代款式千差万别,以款识特点来断代和辨伪也就相当重要。明代瓷器的款识形式一般以书写为主,极少有刻印的。前人总结的明代瓷器款识规律是:永乐款少,宣德款多,成化款肥,弘治款秀,正德款恭,嘉靖款杂。永乐时期的瓷器款识较少,目前仅见有北京故宫博物院所藏的明永乐青花压手杯的内心有书 “永乐年制” 四字篆书款,这是唯一一类带有款识的永乐青花瓷器。宣德时期的款识较多,有 “大明宣德年制” 六字楷书款、“宣德年制” 四字楷书款等,款识字体工整,笔法刚劲有力,青花色泽浓艳。成化时期的款识字体肥润,笔画粗细均匀,多为 “大明成化年制” 六字双行楷书款,外围青花双圈。弘治时期的款识字体清秀,笔法细腻,以 “大明弘治年制” 六字双行楷书款为主。正德时期的款识字体工整,结构严谨,有 “大明正德年制” 六字双行楷书款、“正德年制” 四字双行楷书款等 。嘉靖时期的款识较为繁杂,除了常见的年号款外,还有堂名款、吉语款等,字体多样,有楷书、篆书等。

清代共有帝皇十个,均有帝皇纪年款的瓷器传世。清代的官窑瓷器和民窑瓷器的款识在题写上有一定的惯例,还开创了金彩、墨彩、珐琅彩等题写工艺,各种堂名款、花押款、吉语款层出不穷。顺治官窑器以书写 “大清顺治年制” 两行六字楷书青花款为主,也有写 “顺治年制” 四字款,款字用笔有力、起笔见峰、住笔见顿、划多下拉、勾捺上剔,但整体布局不甚规整;民窑款较为多样,有篆书堂名款,如 “玉堂佳器”“继善堂”“梓桑轩” 等,有各式花押款、伪托款,祭器多用干支纪年款 。康熙朝历时 61 年,款识较多,其官窑款多为 “大清康熙年制” 六字两行或三行青花楷书款,晚期有少量篆书款,前期常见干支纪年款,如 “康熙辛亥中和堂制” 等,珐琅彩器上书 “康熙御制” 四字楷书料款,其字体前期宽大,笔划粗重挺拔,顿捺明显,后期字体清秀,在具体写法上也有细微区别,如熙字四点多为直点或顺点,少逆点,年字三横前二横较短,第三横较长,且紧紧上靠,一竖较长,款字外饰有单圈、双圈、双正方框等;民窑款识更为多种多样,有图记款,如秋叶、角、爵、方胜、杂宝等,还有寓意性图案,如一枝笔、银锭、如意组合为必(笔)、定(锭)、如意等,私家款如 “杏林春宴”“北庆堂”“益友堂”“若深珍藏” 等,有光画双圈,不写字的双圈款,还有 “文章山斗” 之类的闲章款,仿前朝的寄托款,以仿嘉靖款居多 。明清瓷器鉴定交易咨询下图 珠山老师。

雍正官窑款主要是 “大清雍正年制” 六字两行楷书青花双圈款,也有双方框款,其次是多用于单色釉瓷上的三行六字篆书款;从字体上分析,雍正款识由专人题写,所以各类瓷器上的字体大致相同,楷书款早期为三行双圈,晚期为双行双圈或双框,“雍正年制” 四字篆书刻款主要用在仿均、炉均和茶叶末等器物上,“雍正年制” 或 “雍正御制” 四字楷书堆料款仅用于珐琅彩瓷;雍正细路民窑器大多数落各种堂名款,如 “正谊书屋”“百一山房”“澹宁堂”“望吟阁” 等,一般民窑器款则复杂多样,如用灵芝、香炉、团花款、方块款、豆腐干款、四朵花款等 。乾隆官窑款用得最多的是 “大清乾隆年制” 三行六字篆书款,款字一般以青花书写为主,但亦有抹红写款,在白瓷、茶叶末、珊瑚红等特殊器物上往往用 “大清乾隆年制” 六字三行刻款;乾隆民窑款形式也极丰富,堂名款和花押款多大体与正朝相同,乾隆朝首次出现草记款,且官民窑款字体易混淆,一般来讲,官款比民款精、秀、细、润,而民窑款大都较为粗糙、草率,亦有仿宣德、成化款 。嘉庆官窑器一般都用 “大清嘉庆年制” 三行六字篆书款,主要为青花、无栏框;民窑器中有六字篆字方款与 “嘉庆年制” 四字款,大多草率,有的仅书半边字,还省减笔划,称为草记款,堂名款以 “行有恒堂”“嘉荫堂制”“植本堂” 等多见,花押款除部分沿承乾隆时期者外,新现蝙蝠、桃子等款识 。咸丰及其后的同治、光绪、宣统大多为六字双行或六字三行 “大清 ×× 年制” 款,其中光绪时署有 “大雅斋”“天地一家春” 及 “长春同庆”“永庆长春” 等款的官窑器最为精致,民窑款则多无定制,形式较多 。

实践出真知:积累鉴定经验

理论知识固然重要,但鉴定明清瓷器更需要丰富的实践经验,只有通过不断地观察、比较、分析真品和仿品,才能真正提高鉴定能力。

(一)参观博物馆

博物馆是学习明清瓷器鉴定的绝佳场所,这里收藏了大量的明清瓷器真品,涵盖了各个时期、各种类型的瓷器。新手可以利用闲暇时间,多去当地的博物馆参观,近距离观察瓷器的细节,感受真品的神韵和质感。在参观过程中,要仔细观察瓷器的器型、胎釉、纹饰、款识等方面,与之前所学的理论知识相结合,加深对明清瓷器特征的理解。比如在观察明代永乐青花压手杯时,不仅可以看到其独特的器型,还能近距离观察到青花的发色、铁锈斑的特征以及胎质的细腻程度 。同时,要认真学习博物馆的陈列方式和讲解内容,了解瓷器的历史背景、制作工艺和文化内涵,这些都有助于提高对明清瓷器的认识和理解。

(二)参加拍卖会和古玩市场

参加拍卖会和逛古玩市场也是积累鉴定经验的重要途径。拍卖会汇聚了众多珍稀的明清瓷器,在这里可以接触到不同档次、不同年代的真品,还能了解到市场对这些瓷器的价值评估和价格走势。在拍卖会上,要认真观察拍品的细节,听取拍卖师和专家的介绍,学习他们的鉴定方法和技巧 。古玩市场则更为丰富多样,这里既有真品,也有大量的仿品,是检验鉴定能力的实战场所。在古玩市场中,要敢于与商家、藏家交流,听取他们的见解和经验,同时也要保持警惕,不轻易相信他人的判断,要运用自己所学的知识进行分析和判断。通过不断地在古玩市场中实践,逐渐提高自己辨别真伪的能力,了解市场上常见的仿品类型和作伪手段 。但需要注意的是,古玩市场鱼龙混杂,新手在购买时一定要谨慎,避免上当受骗,不要盲目追求所谓的 “捡漏”,以免造成经济损失。

(三)利用线上资源

在互联网时代,线上资源为学习明清瓷器鉴定提供了便利。有许多专业的瓷器鉴定网站、论坛和社交媒体群组,汇聚了众多瓷器爱好者和专家,他们在上面分享自己的收藏经验、鉴定心得和最新的研究成果 。新手可以积极参与这些线上交流平台,与他人互动,提出自己的疑问,学习他人的经验。例如,在一些瓷器鉴定论坛上,会有网友上传瓷器的图片,让大家共同讨论其真伪和年代,通过参与这样的讨论,可以拓宽自己的视野,学习到不同的鉴定思路和方法 。此外,还有一些线上的视频课程和讲座,由专业的鉴定专家授课,系统地讲解明清瓷器鉴定的知识和技巧。通过观看这些视频课程,可以更加直观地学习到鉴定的要点和方法,还可以反复观看,加深理解。一些知名的博物馆也会在官方网站或线上平台推出虚拟展览,展示其收藏的明清瓷器,通过线上参观,可以随时随地欣赏到珍贵的瓷器真品,不受时间和空间的限制。

进阶之路:避免误区与深入学习

(一)常见误区警示

新手在明清瓷器鉴定过程中,常常会陷入一些误区。其中,仅凭单一特征判断真伪是较为普遍的问题。比如,有的新手看到瓷器上有类似明代永乐、宣德时期青花的铁锈斑,就直接断定这是一件永宣时期的青花瓷器,却忽略了对胎质、釉色、器型、纹饰等其他关键要素的综合考量 。实际上,现代仿品通过特殊的工艺处理,也能做出类似铁锈斑的效果,但在其他方面往往会露出破绽。又如,过分依赖款识也是常见误区之一。有些新手认为,只要瓷器上有工整的官窑款识,就一定是官窑真品。然而,明清时期就有仿前朝款识的现象,现代仿品更是常常在款识上做文章,通过模仿真品款识的字体、写法、颜色等,试图以假乱真。例如,仿康熙官窑款识的仿品,虽然在字体上可能模仿得较为相似,但在笔法的神韵、落款的位置和布局等细节上,与真品仍存在差异。此外,还有一些新手容易受到一些片面的鉴定方法误导,比如过于相信所谓的 “包浆鉴定法”“气泡鉴定法” 等。包浆是指物品表面由于长时间氧化形成的氧化层,有人认为老瓷器的包浆自然、温润,而新仿品的包浆不自然。但实际上,明清瓷器由于烧制温度高,釉面硬度大,包浆很难形成,而且现代作伪者也能通过特殊手段做出类似包浆的效果。气泡鉴定法认为,不同时期的瓷器气泡大小、疏密、分布等有所不同,可以作为鉴定依据。但气泡的形成受到多种因素影响,如窑温、釉料配方、烧制工艺等,即使是同一时期、同一窑口的瓷器,气泡特征也可能存在差异,因此不能单纯依据气泡来判断瓷器的真伪和年代 。

(二)深入研究学习

要想在明清瓷器鉴定领域不断提升水平,深入学习是必不可少的。了解明清瓷器的制作工艺是深入学习的重要内容。以拉坯工艺为例,明清时期的拉坯师傅手艺精湛,拉制出的坯体线条流畅,器型规整,且胎体厚度均匀。而现代仿品在拉坯过程中,可能由于工艺不熟练或使用机械辅助,导致坯体线条生硬,厚度不均匀 。修足工艺也有时代特点,明代瓷器的修足往往比较粗糙,足底多有跳刀痕和火石红现象;清代康熙时期的瓷器修足则较为规整,常见的有二层台式底、泥鳅背底等,修足的边缘线条硬朗。烧制工艺方面,明清时期采用柴窑烧制,火焰温度和气氛较难控制,使得瓷器在烧制过程中会产生一些自然的变化,如青花发色的晕散、釉面的开片等;而现代仿品多采用气窑或电窑烧制,温度和气氛容易控制,烧制出的瓷器往往过于完美,缺乏自然的韵味 。

研究不同窑口瓷器的特点也十分关键。景德镇作为明清时期的制瓷中心,官窑和民窑都有大量精品产出。官窑瓷器制作精细,选料上乘,纹饰精美,代表了当时制瓷工艺的最高水平;民窑瓷器则更加贴近民间生活,风格多样,充满了生活气息,在纹饰和造型上往往更具创意和自由性 。除了景德镇窑,还有一些地方窑口也有其独特的产品。例如,福建德化窑以烧制白瓷而闻名,其白瓷胎质致密,釉色洁白,温润如玉,被称为 “中国白”,在明清时期大量出口到海外,对欧洲的瓷器制作产生了重要影响;山西珐华窑的珐华器,以其独特的珐华彩装饰工艺而别具一格,采用立粉填彩的方法,在陶胎表面勾勒出凸起的线条,再填充各种色彩,形成立体感强、色彩鲜艳的图案 。

关注瓷器鉴定领域的最新研究成果和技术,也是提升鉴定水平的有效途径。随着科技的发展,一些新的鉴定技术不断涌现,如热释光检测、无损成分分析等。热释光检测通过测量瓷器内部放射性元素衰变产生的热释光剂量,来推断瓷器的烧制年代;无损成分分析则利用先进的仪器,对瓷器的胎体和釉面成分进行分析,与已知的古代瓷器成分数据进行对比,从而判断其真伪和产地 。此外,学术界对明清瓷器的研究也在不断深入,新的考古发现和研究成果为瓷器鉴定提供了更多的参考依据。例如,通过对一些古代窑址的考古发掘,出土了大量的瓷器标本,这些标本为研究明清瓷器的制作工艺、器型演变、纹饰特点等提供了实物资料,有助于鉴定者更准确地把握明清瓷器的时代特征 。

内容源自网络,如有侵权,请联系删除!

(责任编辑:zgshw) |