|

云岫笔纵:刘楚仁大写意山水中的天地精神

作者:孔晓岩

中国大写意山水画,非止于技法之呈现,实乃文人精神与宇宙意识的笔墨外化。其以简驭繁,以虚写实,在看似恣肆的笔触间,暗藏天地运行之理、万物生息之道。从梁楷的减笔人物到徐渭的泼墨花卉,再到石涛的“一画论”,大写意山水逐渐超越形似,直抵“天人合一”的哲学境界。观者当见笔墨之间,分明有庄子‘天地与我并生’的浩渺气韵,在枯润浓淡的辩证中,藏着中国美学最深邃的思想。

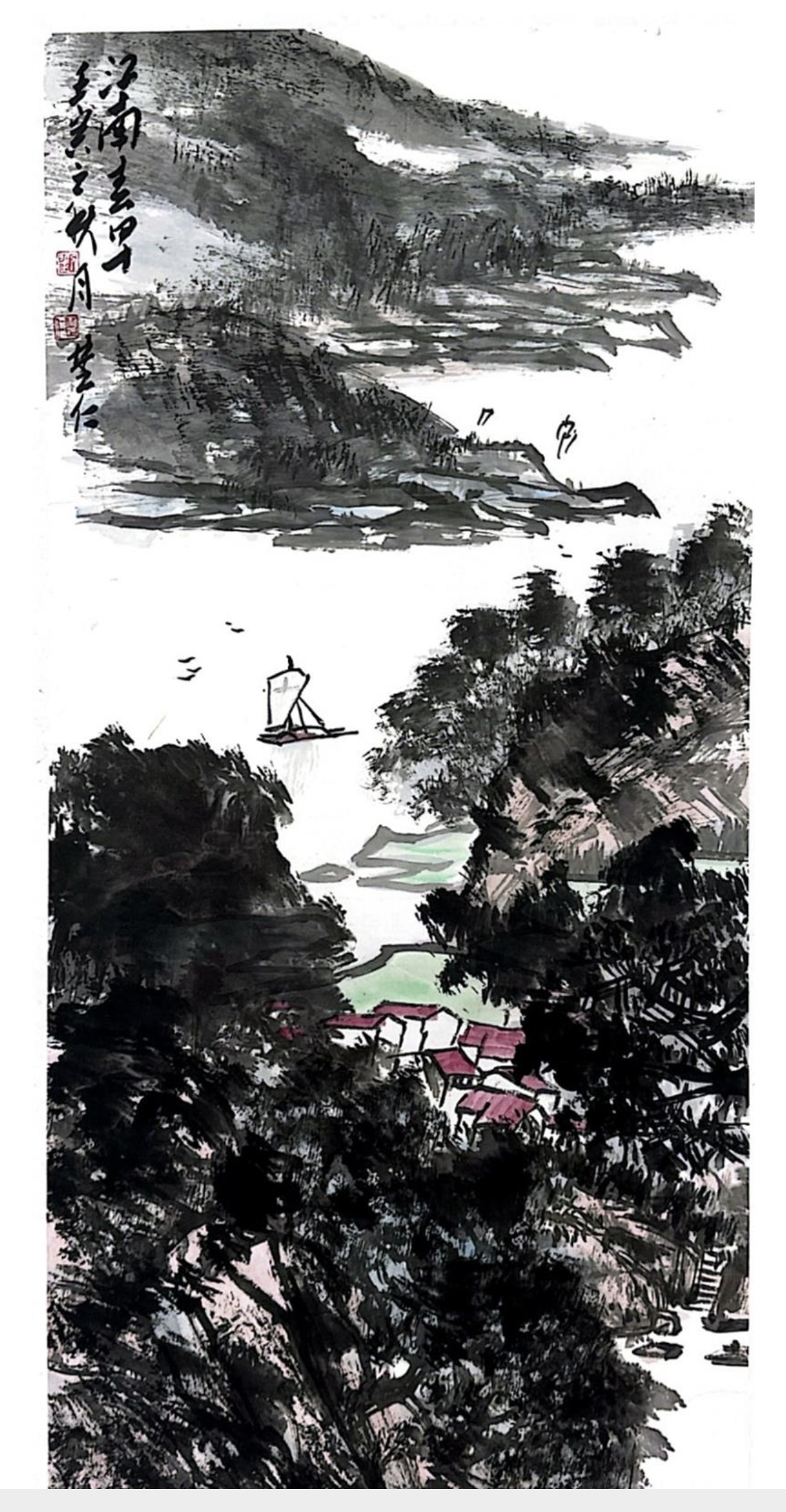

刘楚仁作品

刘楚仁作品

张彦远《历代名画记》云:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气。”而大写意山水恰恰超越“形似”,以“骨气”为要,尤其注重线条的质量,因为它直接决定了画面的气韵。 而刘楚仁,这位栖身于安徽宿州公安系统的平凡英雄,便是这样一位有“骨气”的画家,他在业余时光里以笔墨为剑,在山水画中探索心灵自由与天地辽阔。他的艺术之旅,仿佛是他职业生涯的一种精神延伸——在维护社会安宁的刚毅之外,其内心世界却是一片波澜壮阔、意境深远的山水。他的绘画灵感来自传统山水画的笔墨精神,以“守旧”为创作根基,从视觉享受到心灵慰藉,充满了对人生的诗意表达。在繁忙的公安工作之余,他选择了一种看似静默却充满力量的方式,与山川对话,与自我和解。

著名画家石涛说,笔墨当随时代。尤为值得一提的是,刘楚仁的山水画,虽源于传统,却又超脱其上,形成了一种独特的“楚仁风格”。他以笔为杖,以墨为气,在疾徐顿挫间,模拟山川的起伏、云水的流动。黄宾虹曾言:“五笔七墨”,笔笔有来路,墨墨见精神。这种笔墨语言,既是技法的锤炼,更是对“道”的体悟。 刘楚仁不拘泥于传统技法,而是将个人情感与自然景观融为一体。在他的画作中,山不再仅仅是山,水也不再仅仅是水,它们化作了情绪的流淌,是坚韧与柔情并存,是秩序与混沌交织的宇宙观。

看懂了中国山水画,就会明白,它的空间从来不是物理的再现,而是心象的投射。大写意山水尤甚,其留白之处,非空无,而是“气”的流动。郭熙《林泉高致》云:“山有三远:自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。”大写意山水往往打破固定视点,以“游观”的方式重构空间。

刘楚仁画石溪山水,层峦叠嶂,却无滞塞之感,因其善用“虚白”贯通画面,使观者目光游走其间,如行山阴道上,以极简的线条勾勒山形,留白处似有云霭浮动,空灵超逸。这种空间处理,不仅是对自然山水的提炼,更是对“无中生有”的老庄哲学的呼应。另外,善于运用大胆的留白与浓淡相宜的墨色对比,营造出一种超脱尘世的宁静与深远。画面中,云雾缭绕的山峰似乎在诉说着千年的故事,潺潺流水则像是时间的低语,引领观者进入一个既熟悉又陌生的精神家园。这种对意境的极致追求,让他的作品不仅仅是视觉的盛宴,更是心灵的洗礼。

刘楚仁作品

更难能可贵的是,刘楚仁的艺术创作并未因他的公安身份而受限,反而成为了他平衡工作与生活、释放压力的重要途径。在黑白灰的世界里,他找到了属于自己的色彩,那是一种超越物质世界的纯粹与自由。他的画作,如同一面镜子,映照出他内心的广阔与深邃,也激励着每一个观者去探索自己内心的风景。

此外,大写意山水画的核心,还体现在其笔墨的抽象性与生命力。它强调“以少胜多”,在极简的线条与墨色中,蕴含无穷的宇宙生机。这其中最关键的因素,便是书法用笔的融入——书法不仅是大写意的技法基础,更是其精神内核的源泉。这种抽象性,并非西方现代艺术的纯粹形式探索,而是中国哲学“大道至简”的体现。

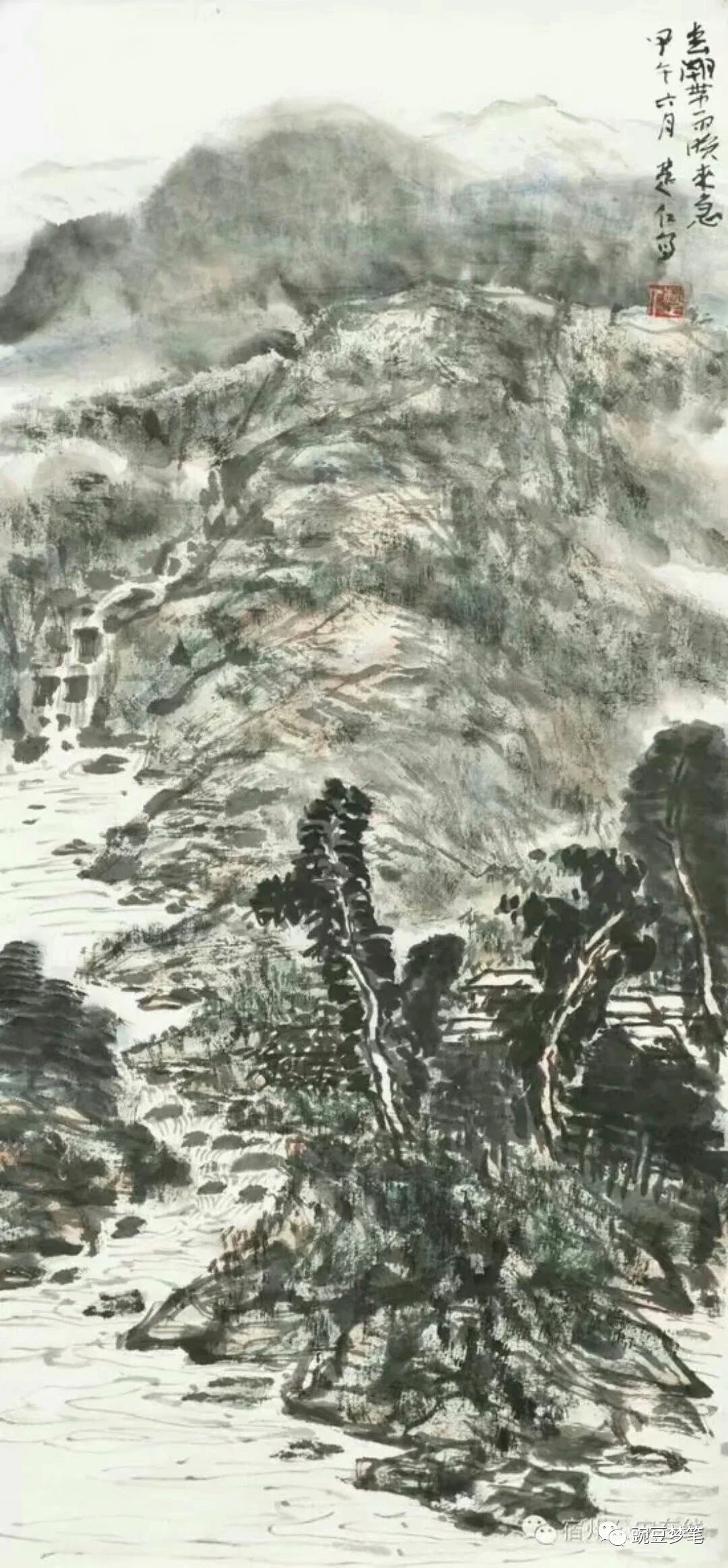

刘楚仁作品

不难看出,刘楚仁深谙"书画同源"之理,其山水线条往往蕴含着书法的审美基因。画中嶙峋的山石轮廓,常以中锋用笔,如颜体楷书般浑厚饱满;勾勒远山的淡墨长线,则带有米芾行书的飘逸韵味;而表现飞瀑流泉的笔触,又暗含怀素草书的连绵气势。这种将书法笔法转化为绘画语言的创作方式,使其山水画超越了单纯的物象描绘,升华为一种富有节奏感的视觉乐章。

尤为精彩的是他对"飞白"技法的运用。在表现山体肌理时,他常以干笔擦出飞白效果,既似篆刻中的崩刀痕迹,又如汉隶碑刻的风化质感。这些看似随意的笔触,实则经过精心经营,在虚实相生中营造出山石的体积感与岁月感,充分展现了"屋漏痕""折钗股"等书法美学在绘画中的创造性转化。书法与大写意山水的关系,更在于精神上的互通。书法讲究“气韵生动”,而大写意同样追求“笔不到意到”。怀素的狂草,笔走龙蛇,如骤雨旋风,与徐渭的泼墨大写意异曲同工;王铎的行草,涨墨淋漓,与石涛的山水墨法遥相呼应。

刘楚仁作品

在空间营造上,刘楚仁创造性地将书法布白理念引入山水构图。大胆的留白处理既似碑帖中的字距行气,又如传统山水中的云烟雾霭,使画面在虚实相生中产生无限遐想空间。这种"计白当黑"的智慧,使其作品在当代视觉语境下,依然保持着传统文人画特有的空灵与含蓄。如八大山人的画,常以极简的线条搭配大片空白,使画面空灵深远,这正是书法布局的延伸。可以说,没有书法的滋养,大写意山水便失去了最重要的笔墨根基。

抽象并非无物,而是对物象本质的把握。黄宾虹说:“画有三病,一曰板,二曰刻,三曰结。”而大写意的抽象笔墨,恰恰避免了这些弊病,以流动的线条和变化的墨色,使画面充满生机。刘楚仁的山水大写意,以传统为依托,每一笔都经过高度提炼,墨色浓淡干湿之间,山石、草木、云水的意象自然浮现。他的大写意的笔墨,不仅是技法,更是画家心性的流露。明末画家董其昌在《画禅室随笔》中说:“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营。”这意味着,真正的笔墨生命力,源于画家的修养与悟性。

再如齐白石的“衰年变法”,便是从工细转向大写意,以极简的笔墨表达最丰富的意趣。他的虾、蟹、蛙,寥寥数笔,却栩栩如生,正是因为他对物象的深刻观察与提炼。同样,黄宾虹晚年的山水,笔笔有法,墨色层次丰富,展现出“浑厚华滋”的艺术境界。这种笔墨的生命力,不是靠熟练的技法就能达到的,而是需要画家对自然、对艺术的深刻体悟。

刘楚仁作品

大写意山水的终极追求,并非悦目,而是“澄怀观道”,即画家以笔墨寄托胸中丘壑,而非拘泥于形似。徐渭的泼墨大写意,癫狂恣肆,是对命运的抗争与对天地的叩问;石涛的“搜尽奇峰打草稿”,是对自然万物的深情凝视。 而刘楚仁在创作时,往往以“卧游”的方式神交古人、心接造化。这正是对世俗羁绊的超越,其画中萧疏寒林、空亭无人,天地寂寥,这种精神维度,使他的大写意山水早已超越了绘画本身。

在当代艺术语境下,大写意仍然具有强大的生命力,因为它超越了时代与地域,直指艺术最本质的问题——如何以最纯粹的方式,表达最丰富的精神世界。大写意山水的价值不仅在于其历史意义,更在于其对“艺术本质”的永恒追问。它提醒我们,真正的艺术创作,应当超越技术层面,直指人心与自然的对话。黄宾虹晚年提出“内美”之说,认为画之高境,在于“不齐之齐,不似之似”,这正是大写意山水的精髓——在有限的笔墨中,呈现无限的精神世界。

正如潘天寿所言:“画贵能极。”大写意的极简,恰恰是其极丰富的体现。

刘楚仁作品

刘楚仁作品

刘楚仁的大写意,是对公安精神的另一种诠释。在这个快节奏的时代,他用自己的方式,证明了艺术无界,热爱可抵万难,即使是在最平凡的生活中,也能绽放出非凡的光芒。

云岫笔纵,天地精神不灭。大写意山水,终究是一场文人墨客与自然万物的深情对谈。

刘楚仁简介

刘楚仁,安徽省作家协会副主席,宿州市作家协会主席,中国作家协会会员,宿州学院客座教授,市政协委员,鲁迅文学院十一届高研班学员。

同时大量的文学作品还被《中国作家》《啄木鸟》《清明》《安徽文学》《传记传奇文学选刊》等文学杂志刊载。先后出版报告文学作品集《神秘的木乃伊》《看守所长手记》《剑胆琴心》、散文集《岁月留痕》、长篇报告文学《追逃风暴》《禁毒专班》、长篇小说《亡命天涯》等多部。部分作品被收录《大学语文》教材,荣获安徽省政府文学奖。

(责任编辑:zgshw) |